【貿易書類】インボイス(invoice)とは?輸出・輸入での役割、記載内容を解説

貿易取引で取り扱う重要書類のひとつが「インボイス(Invoice)」。

インボイスにはどのような内容が書かれていて、貿易取引のなかでどんな役割を果たしているのでしょうか。

「インボイスってそもそも何?」という基礎知識から、インボイスの役割や記載内容まで、詳しくご紹介します。

パソナでは、お仕事の悩みや疑問を未登録の方でもご相談できる、アバターキャリアコンシェルジュというサービスがあります。キャリアに関するご相談だけでなく、気軽なご質問やご相談も可能!キャリアコンサルタントがアバターを通じてご質問にお答えします。

- 目次

- インボイスは「明細書・請求書・納品書」の役割を果たす

- インボイスには、輸送貨物の商品の明細や金額、取引条件を記載

- フォーマットは会社によってそれぞれ異なる

- インボイスは決まった様式がないからこそ、記載すべき基本の内容をしっかり理解しよう

インボイスは「明細書・請求書・納品書」の役割を果たす

インボイスとは、海外へ荷物を送る際に必ず求められる書類で、「発送人(輸出者)が誰で、その荷物がどこからどこへ(誰から誰に)送られるものなのか」「その内容物や価格、数量はどれくらいか」といった内容が記載されています。日本語では「商業送り状」と訳され、貿易取引の現場では「送り状」と呼ばれることもあります。

「送り状」といえば、宅配便で荷物を送る際、宛先などを記入する運送業者の「送り状」を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。しかし、同じ送り状でも、インボイスは運送業者の送り状以上の役割を担っています。インボイスは以下の3つの書類の役割を兼ねているのです。

インボイスの3つの役割

- 輸出する商品の品名、種類、数量、価格などを記した「明細書」

- 輸出者が輸入者に対して求める商品代金の「請求書」

- 輸出者が輸入者に対して送る商品の「納品書」

一般的に、日本国内の取引の場合、これら3つの書類は、それぞれ異なる役割の書類として、使い分けられています。しかし、貿易取引における「インボイス」はこれらすべてを1枚に集約した書類なのです。

インボイスには、輸送貨物の商品の明細や金額、取引条件を記載

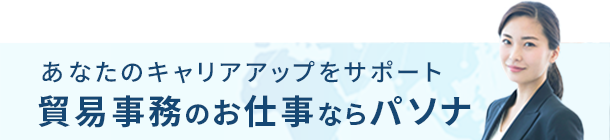

インボイスには、「誰が」「誰に」「どんな条件で」「どこから」「どこに」「いくらの」「何(商品)を」「いくつ」輸送するかという情報が記載されています。インボイスの様式・項目には、明確な決まりはなく、会社によっても異なりますが、まずは一般的に使われているインボイスの記載項目を見ていきましょう。

一般的なインボイスの記載項目

- (1)Invoice No.:インボイスナンバー

- (2)Date:作成日

- (3)Shipper/Seller:荷送人/売主(通常は輸出者)の社名、住所、電話・FAX番号

- (4)Consignee/Buyer:荷受人/買主(通常は輸入者)の社名、住所、電話・FAX番号

- (5)Shipped Per:積載予定の本船名 *航空輸送で送る場合は、「by Aircraft」と記入

- (6)On or About:貨物が出港またはフライトする日付または予定日

- (7)From:船積港 *航空輸送の場合は空港名と国名を記入

- (8)To:仕向港 *航空輸送の場合は空港名と国名を記入

- (9)Trade Terms:貿易条件(インコタームズ)

- (10)Payment Terms:支払い条件(決済方法)

- (11)Description of Goods:商品の明細

- (12)Item Name:商品名

- (13)Quantity:数量

- (14)Unit Price:単価

- (15)Amount:単価と数量をかけ合わせた金額

- (16)Total:合計数量と合計金額

- (17)Certificate of Origin:原産国*

- (18)Signature:輸出者の社名と担当者のサイン

*輸入者が「特恵関税制度」を利用する(原産地証明書を提出し、関税の免税や減免を受ける)場合には、インボイスに原産国の表記(“Made in China”や“Country of Origin: China”)が必要です。

貿易取引では、それぞれの国の税関で貨物を輸出入する許可をもらう(通関する)必要がありますが、申告時には商品内容や価格についても確認されます。そのため、貿易取引で取り扱うインボイスには、税関への輸出入申告の際に必要となる情報も盛り込まれているのです。

*輸出入者の通関は、通常、フォワーダーという代行業者が行っていることが多く、フォワーダーはインボイスの情報をもとに税関へ輸出入申告手続きを行います。輸入時に課される関税は、インボイスに記載された商品価格、貿易条件などをもとに算出されます。

輸出の貿易事務業務では、輸送する貨物が売買契約書通りか確認の上、正確にインボイスを作成する必要があります。輸入の貿易事務業務では、輸出者からインボイスを受け取った後、売買契約書通りの内容か確認することが求められます。特に、商品価格は関税や支払いにも関わるため、輸出・輸入どちらの側の立場であったとしても、インボイスの内容はしっかり確認するように注意しましょう。

フォーマットは会社によってそれぞれ異なる

インボイスは、輸出者が各自に作成するものであり、特別決まった様式はありません。長年、貿易取引を行っている商社やメーカーでは、インボイス作成用のシステムやフォーマットがある場合がほとんどなので、それらを利用してインボイスを作成します。

そのため、会社によっては、先ほどご紹介した項目の一部がないフォーマットもありますし、貨物を特定しやすくするための荷印(ケースマーク)など、他の項目が記載されていることもあります。

インボイスを初めて作成する場合、過去の取引で使用した書類に合わせて作成するのが一般的。インボイスの記載内容について、フォワーダーや輸入者から情報不足の指摘を受けた場合は、上司に相談して、項目を追加するなどの対応を行いましょう。

インボイスは決まった様式がないからこそ、記載すべき基本の内容をしっかり理解しよう

今回はインボイスの基本的な内容についてご紹介しましたが、インボイスの役割や、記載内容について、ご理解いただけましたでしょうか。

ご紹介した記載事項は一般的なものですが、輸送時や通関時に必要となる情報(輸出入者の取引明細、商品明細、インコタームズなど)は、どのインボイスでも必ず記載されています。

ただし、(6)On or about(貨物が出港またはフライトする日付または予定日)の項目がなかったり、(3)Shipper(荷送人)とSeller(売主)、(4)Consignee(荷受)とBuyer(買主)が分かれていたりと、会社によって多少の違いがありますので、すでに貿易事務のお仕事をされている方は、ご自身の会社のインボイスと照らし合わせてみてください。

これまでの実務経験や語学力を活かして、お仕事をはじめてみませんか?パソナでは、実務経験者向けのお仕事情報を多数取り揃えています。また、貿易事務の実務に合わせた内容のオンライン講座や、TOEICトレーニング講座などもご用意しています。貿易事務のエキスパートをパソナで目指しましょう!

参考サイト

「貿易・海外営業事務」関連記事一覧

「シゴ・ラボ」では、貿易取引に関する用語や知識など、貿易事務の方に役立つ記事を多数ご紹介しています。

貿易業界で働くための貿易用語チェックリスト【入門編】

貿易事務を目指す方に向けて、「まずこれだけは覚えておきたい」現場で頻繁に使われる貿易用語をeBookにまとめました。ダウンロードして、ぜひ利用してみてください。