マーケティングの基本を知ろう!「セグメンテーション」

今回は、「マーケティングって何?マーケティングの基本構造を知ろう!」の記事でも少し触れた、マーケティング用語「セグメンテーション(市場の細分化)」についてご紹介します。国際ビジネスの現場で働く方や、これから働きたいと思っている方は、ぜひ知っておいてくださいね。

- 目次

- マーケティング戦略の基本のプロセスを知ろう

- セグメンテーション=有望なターゲットを決定するために市場・消費者を分類すること

- 「セグメンテーション」の代表的な4つの分類基準を知ろう!

- 良いセグメントは「4つの条件」を満たしている

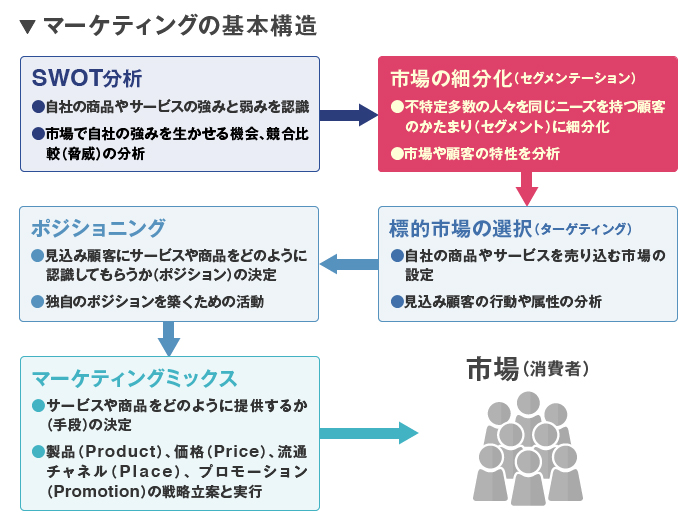

マーケティング戦略の基本のプロセスを知ろう

「セグメンテーション」についてお話する前に、まずはマーケティングの基本となる「プロセス」についてご紹介しましょう。

「プロセス」とは、商品を販売するために商品の特徴や市場のニーズなどを分析し、戦略を立て、実行していくこと。セグメンテーションは、マーケティングのプロセスにおけるひとつのステージです。

マーケティングの基本プロセス

みなさんもご存じのように、現代社会は情報社会と言われるほどモノやサービスに関する情報があふれていて、市場のニーズ(消費者の要望)も多様化しています。

こうした状況のなかで、商品やサービスをヒットさせていくことはなかなか難しいのですが、マーケティングでは、より効率的に市場に売り出すためのプロセスが確立されています。

それが、『マーケティングって何?マーケティングの基本構造を知ろう!』でもご紹介した、下図の流れです。

セグメンテーション=有望なターゲットを決定するために市場・消費者を分類すること

「セグメンテーション」は、英語のSegmentation(分類すること、区分の意)が意味する通り、市場・消費者を細分化することを指します。

マーケティングにおけるセグメンテーションは、商品を販売するために、市場・消費者を細分化して“有望なターゲット(想定顧客)と市場機会を発見する*”ことを目的としています。

*前者を消費者セグメンテーション、後者をマーケット(市場)セグメンテーションと区別することもあります

セグメンテーションには、以下のようにさまざまな分類があり、売り出したい商品を求める消費者の特徴を考えたり、購入したいと思うのはどんな場合かを考えたりして分類します。

・男性向け、女性向け

・20代向け、40代向け、70代向け

・夏向け、冬向け

・一人暮らし向け、ファミリー層向け

・初心者向け、上級者向け

例えば、お馴染みのドラッグストアには、同じ目的で使われる類似商品がずらりと並んでいます。迷った際は「○○でお悩みの方へ」「○○なときにぴったり!」などの宣伝文句に目を止め、特定の商品を手に取ってしまった経験がありますよね。

これは、セグメンテーションが活用されている好例で、同じようなニーズを持つ消費者を分類することで他商品との差別化ができ、商品価値がより明確になることを示しています。

セグメンテーションはそれだけ商品の販売戦略にも大きな影響を与えるのですが、実際にどのように分類されるのか、その代表的な基準を見ていきましょう。

「セグメンテーション」の代表的な4つの分類基準を知ろう!

セグメンテーションには、さまざまな切り口がありますが、ここでは代表的な4つの基準(変数)をご紹介します。

① 地理的変数(ジオグラフィック変数)

国、都道府県、都市、街の規模、人口密度、沿線、気候など地理的な要素で分類する方法です。

例えば、コンビニエンスストアでは店舗を「オフィス街」と「住宅街」に分類し、それぞれのニーズに合わせて品揃えを変えていると聞きますが、これは地理的変数のセグメンテーションにあたります。

② 人口動態変数(デモグラフィック変数)

年齢、性別、職業、未既婚、子どもの有無、年収、可処分所得(所得から生活費などを差し引いた自由に使えるお金)、家族構成など、人や家庭の属性を切り口にして分類する方法です。

③ 心理的変数(サイコグラフィック変数)

消費者のパーソナリティ、生活様式、購買動機などを軸にした分類方法で、価値観、趣向といった感性の分野に強く結びつく要素で分類します。

たとえば、同じ25歳の女性でもブランド化粧品を好む方と、オーガニック化粧品を好む方にわかれることがありますが、こうした価値観の分類は心理的変数のセグメンテーションです。

この基準は、上の①②とは異なり、一般に公表されている資料がなく定性的な分類であることから、もともと市場規模を推定するのが難しいと言われていました。

しかしインターネットやSNSが普及したことで、行動履歴などのデータベースから特徴を読み取ることが可能になっています。

④ 行動変数

消費者の購買状況や商品知識、商品に対する態度(スタンス)などで分類する方法です。

この変数では、過去の購買状況や、使用・購買の頻度や日時、商品に求めている利点(コストパフォーマンスなど)などで分類を行います。

良いセグメントは「4つの条件」を満たしている

セグメンテーションは「分類する」というシンプルな作業なので、一見カンタンにできる印象があるかもしれません。

しかし、単に細かく分類すれば良いというものではなく、細分化することで自社へのメリットや新たな発見につながるセグメントでなければならないため、実際はなかなか難しいものです。

ちなみに、良いセグメントを導き出すためには、「4R」と呼ばれる4つの条件を満たしているかどうかが目安になります。

① Rank(優先順位):優先度や重要度に応じて各顧客層をランクづけできているか?

② Realistic(有効規模):そのセグメントの規模は売上や利益が確保できるのか?

③ Reach(到達可能性):セグメントの顧客層に商品を的確、かつ効果的に提供できるか?

④ Response(測定可能性):セグメントの顧客層からの反応を測定できるか?

この4条件は、売り出したい商品やサービスと照らし合わせたときに、以下のような気づきを与えてくれます。

・あまりニッチな(狭い)切り口だと、売り上げや利益が確保できないかも?

・届けたい顧客層がいても、その顧客層が集まる場所がなければ的確に届けられないのでは?

・反応を測定できなければ、その分析が正しいのかを示すことができない(マーケティングにならない)のでは?

こうすることで、より明確なセグメンテーションが可能となり、ビジネスの有望なターゲットと市場機会を見つけることができるでしょう。

「貿易・海外営業事務」関連記事一覧

シゴ・ラボでは、その他にも貿易取引に関する知識や実務で使える仕事術など、貿易事務の方に役立つ記事を多数ご紹介しています。他の記事もチェックしてみてくださいね。

貿易業界で働くための貿易用語チェックリスト【入門編】

貿易事務を目指す方に向けて、「まずこれだけは覚えておきたい」現場で頻繁に使われる貿易用語をebookにまとめました。ダウンロードして、ぜひご利用ください。

参考サイト: